«Витание демона» — это подробное исследование изменения отношения к греческой любви

ДЕМОН, ВИТАЮЩИЙ

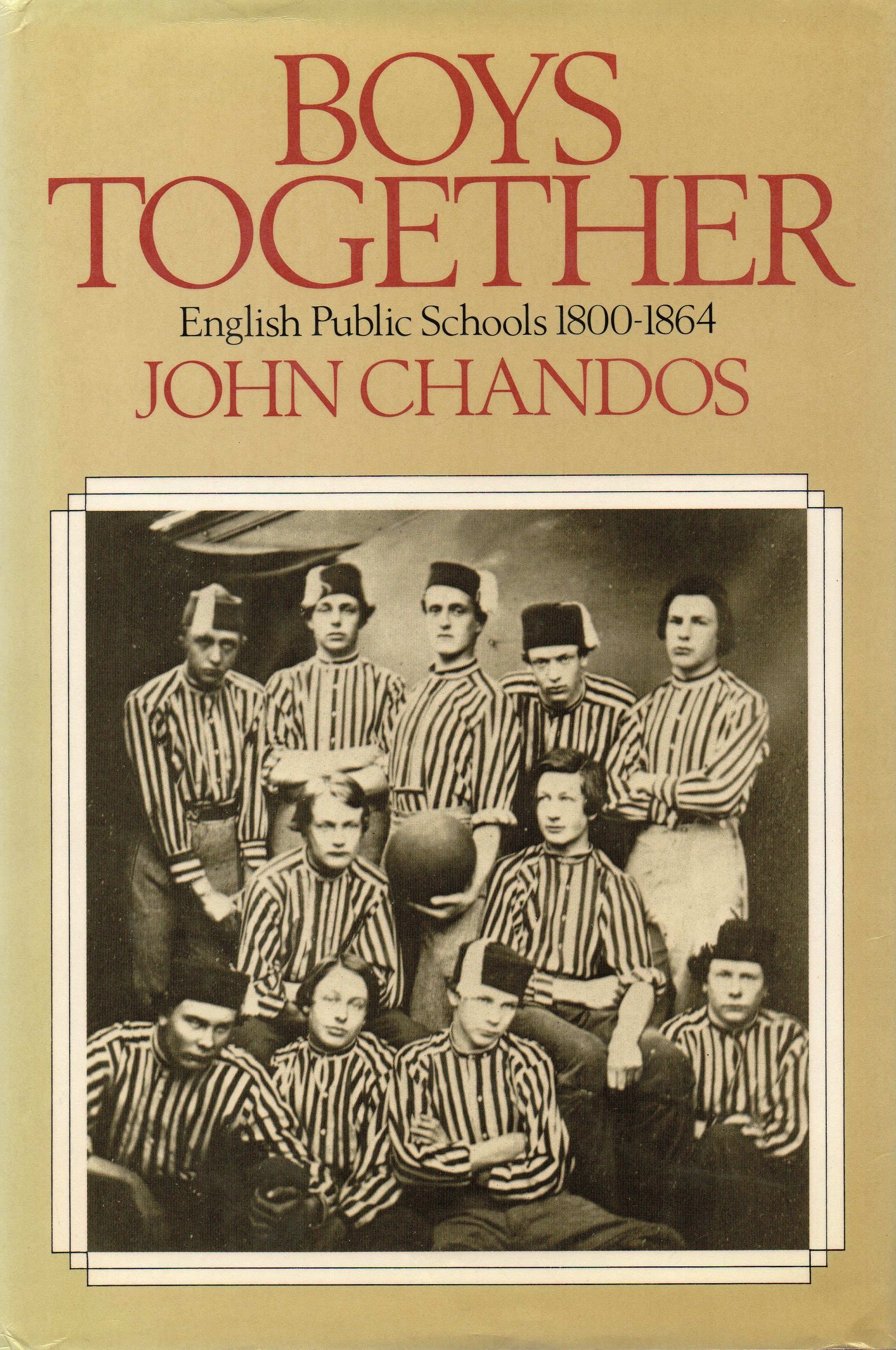

«Витание демона» — это подробное исследование изменения отношения к греческой любви, которое широко практиковалось в английских государственных школах XIX века. Оно было представлено как четырнадцатая глава тщательно продуманного исследования британского историка Джона Чандоса «Мальчики вместе: английские государственные школы 1800–1864» (Лондон, 1984).

Все сноски, кроме восьмой, принадлежат Чандосу.

В 1830-е годы и даже в 1860-е годы, когда мужчины использовали слова «порок» и «безнравственность», не считалось, что они конкретно намекают на сексуальный порок и безнравственность. [1] Томас Арнольд постоянно был поглощен вопросами «Греха» и «Нравственности», но во всех его записанных проповедях есть только одно упоминание, и то краткое и мимолетное, о сексуальных преступлениях. Шесть смертных грехов школьной жизни Арнольд назвал расточительством; ложь, «систематическая практика лжи»; систематическая жестокость, как запугивание и преследование слабых и уязвимых; неповиновение, охватывающее все остальное, — дух активного сопротивления и ненависти к власти; безделье; и, наконец, связь – дух объединения и товарищества – во зле. [2] Что касается «распутства» и «чувственной злобы», его больше всего беспокоило пьянство, которое он считал серьезной проблемой в регби; а с пьянством он соединил «другие вещи, запрещенные в писаниях». [3] Распределение акцентов Арнольда не было связано с деликатностью или потусторонним незнанием природы и последствий разврата. Он достаточно хорошо знал их характер по домашним неприятностям. Его старший брат Уильям Арнольд женился на проститутке, а у самого Томаса был внебрачный сводный брат. [4] Хотя он и осудил бы блуд, он видел перед собой моральные и социальные проблемы более серьезные и более остро нуждающиеся в его искупительном рвении, чем сексуальные нарушения.

Когда Милнс Гаскелл хитро подействовал на чувства своей матери, заявив с мученической покорностью, что по ее велению он готов «противостоять потокам порока, которые в каждой государственной школе должны более или менее угрожать всем, [5] этот термин охватывал все виды деятельности, подвергающиеся моральному порицанию, от жестоких видов спорта до азартных игр. А когда мисс Маргаретта Браун узнала, что ее протеже, Том Хозисон, видели уходящим в лес на берегу реки в компании «девушек-охотников», известных своим «распутным характером», она не обрадовалась, но и не была поражена, с каким-либо ощущением чудовищного зла или катастрофы. Она и другие женщины ее времени принимали природу и аппетиты молодых мужчин как факт жизни, который следует сдерживать, насколько это возможно, дисциплиной морального воспитания, но не в своих проявлениях, вызывающих шок или неоправданное удивление. Мисс Браун была возмущена периодическими разоблачениями о соблазнении мальчиков «медсестрами», работавшими в пансионатах; [6] мальчики постарше не скрывали своего жадного интереса к хорошеньким девушкам, доступным в Виндзоре, и без колебаний сообщали в письмах домой о своем влечении к определенной карьере. [7]

Вплоть до 1840-х годов не было попыток скрыть или выразить смущение по поводу незаконного рождения значительного числа итонцев. Даже происхождение мальчиков, рожденных в браке, часто подвергалось сомнению. Криви и Гревилл считали само собой разумеющимся, что отцом Мельбурна был не лорд Мельбурн, а лорд Эгремонт, а графиня Оксфордская была настолько пристрастилась к любовному разнообразию, что ее дети были известны как Харлианские Сборники. [8]

Такая среда поощряла определенные предосудительные качества, но обман не входил в их число. Не было никаких претензий на то, что мальчики иногда не находили начала сексуального опыта с молодыми шлюхами, которые приезжали даже из Ковентри, чтобы поступить в школу Регби, и с местными девушками легкой добродетели. Когда услужливый помощник учителя в Шрусбери заявил, что «безнравственность по отношению к женщинам очень распространена в школе», Батлер не отрицал, что «она существовала и будет существовать», по крайней мере, среди нескольких мальчиков старшего возраста, и что все, что учитель мог сделать, это держите его под контролем и проверяйте в меру своих возможностей. Батлер рассказал своим попечителям, что церковь была местом, где свидания проводились по сигналу между местными девушками и его старшими мальчиками. Директоров и родителей беспокоит больше, чем «ненужная возможность для блуда»[9] был случай развития романтической привязанности между мальчиком и привлекательной и презентабельной, но неподходящей девушкой, и мальчика могли поспешно исключить из школы по совету директора, чтобы защитить его от безрассудного поступка. Состояние одной из крупнейших духовных династий того времени было заложено, когда Чарльз Самнер обязал леди Конингем, любовницу короля, жениться на швейцарской девушке, в которую увлекся его ученик, старший сын леди Конингем, спасая тем самым его от судьбы порока.

Чрезвычайное изменение моральных установок, затронувшее почти все слои общества, которое стало заметным с приближением середины века и набрало импульс после этого, можно увидеть на примере инцидента в Веллингтонском колледже в 1871 году. Во время каникул трое основателей соблазнили или, что более вероятно, его соблазнила четырнадцатилетняя служанка, работавшая в доме одного из них. Инцидент был обнаружен только потому, что одному из мальчиков не повезло заразиться венерической инфекцией. Директор школы Э. У. Бенсон решил, что все трое должны покинуть школу. Он не мог выгнать их формально, без обращения к губернаторам, но мог организовать и организовал их высылку в частном порядке с согласия родителей мальчиков. Матери, вдовы, уступили давлению Бенсона, но одна из них, поразмыслив, раскаялась в своем решении и обратилась к губернаторам. Губернаторы во главе со вторым герцогом Веллингтоном.[10] (который не одобрял исключение мальчиков за «безнравственность») счел, что с мальчиками обошлись несколько жестко, и вызвал директора, чтобы сообщить ему, что они решили, что два незараженных мальчика должны быть приняты обратно в школу «как акт милости со стороны директора».

Это было противостояние старого мира и нового. Директор был разгневан и потрясен гнусной злобой и злом; аристократические губернаторы были удивлены и снисходительны к мальчишеским выходкам; Когда Бенсон указал губернатору Джону Уолтеру на чистоту школы, тот «насмешил его и предался неприятным воспоминаниям о своих итонских днях». [11] Бенсону пришлось подчиниться или уйти в отставку, но он знал, что предвзятость современного общества склоняется в его пользу. Он попросил время на размышление и написал директорам крупных государственных школ, изложив суть дела, не упомянув о принятом решении. Ответы были единодушны, что мальчики должны уйти.

На следующем интервью губернаторам Бенсон представил письма и заявил, что, если правление будет настаивать на возвращении мальчиков в Веллингтон, он попросит, чтобы это было сделано с разрешения губернаторов, а не директора. К этому моменту губернаторы поняли, что дальнейшая огласка может нанести ущерб репутации школы, и решили не менять политику директора. Они явно были обеспокоены затруднительным положением овдовевших матерей и, вероятно, делали что-то, чтобы им помочь. «Губернаторы действовали как кучка циничных, седовласых старых грешников, — сказал преподобный К. У. Пенни, чей голос в данном случае можно принять за неофициальный голос директора, — которые смотрели на юношескую безнравственность. . . как своего рода детская болезнь, похожая на корь. Ни Пенни, ни Бенсон ничего не поняли. Губернаторы считали поведение мальчиков не болезнью, а естественным этапом взросления мужчины. «Это дешевая благотворительность, — сказал Бенсон, — для них восстановить мальчиков в Фонде, потому что они бедны, не обращая внимания на зло».[12]

Происшествие показательно. В промежутке, разделяющем начало и середину века, лихорадочная тревога, особенно в средних классах, по поводу предотвращения или ограничения сексуального опыта у молодых, выросла до размеров коллективного невроза. Пьюзи, распространяясь о «том грехе», который «пятьдесят лет назад… . . был неизвестен в большинстве наших государственных школ», заявил, что «теперь, увы, это главный грех наших мальчиков; это подрывает конституцию и наносит вред у многих тонкому интеллекту». К середине шестидесятых годов и все чаще после этого, когда оратор использовал слова «порок» и «безнравственность», не делая контекстуальных различий или ассоциаций, он имел в виду, и его одиторы поняли, что он имел в виду сексуальные проступки. [13] «Я не обвинял его в безнравственности в обычном смысле этого слова», [14]Сообщается, что Хорнби высказался по поводу увольнения из Итона Оскара Браунинга. [15]

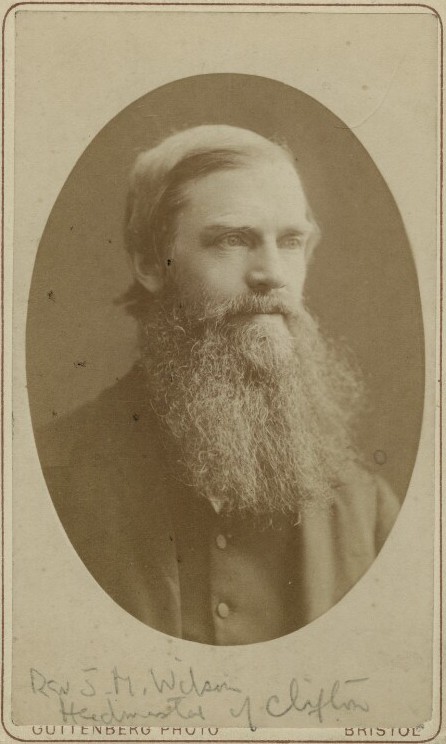

Школьные учителя, педагоги и самопровозглашенные моралисты мучились, колеблясь между альтернативными опасностями: хранить молчание и рисковать опасностью необнаруженных мерзостей, растущих тайно, или говорить слишком много и насаждать мысли и искушения, которых раньше не было. Даже уточнение, которое делало смысл явным, могло быть болезненно смущающим. «Безнравственность, употребляемая в особом смысле, которой нет необходимости давать определение, — сказал Дж. М. Уилсон, впоследствии директор Клифтонского колледжа, обращаясь к Обществу образования, — в последнее время растет среди высших классов Англии».[16] Но Джордж Моберли считал, что к 1848 году «внутренняя жизнь» Винчестера улучшилась по сравнению с тем состоянием, которое он помнил мальчиком во втором десятилетии века, когда она была «возмутительно нечистой» и «глубоко секретной». [17] Каковы были причины, по которым Пьюзи и Уилсон считали, что с начала века произошел рост «аморальности в особом смысле слова», мы никогда не узнаем наверняка, поскольку ни один из них не говорит нам об этом. Уилсон продолжает: «Здесь не место приводить подробности доказательств». Через несколько минут он упирается в другой забор. «Я обойду стороной этот очень важный момент, не вдаваясь в подробности».

Уильсон не был, как можно было бы предположить по этим цитатам, трусливым или робким человеком. Напротив, он был необычайно смел и отважен в публичных высказываниях для человека своего возраста. Но он испытывал почти невыносимое отвращение к физическим сексуальным желаниям и находил практически невозможным поговорить с мальчиком индивидуально на эту тему в дружеской и комфортной манере. Ему пришлось заставить себя сделать агрессивное, но едва внятное обращение к этой теме в проповедях с кафедры школьной часовни своим несовершеннолетним подопечным. Это смущение, которое он разделял со многими своими современниками, ему удалось истолковать как признак высших моральных достоинств. Ибо было «совершенно противно нашей природе» давать «это учение» о сексуальной жизни мальчикам и девочкам, «что мужчины и женщины с высоким характером и утонченностью не могли и не хотели этого делать». В самом деле, что это за человек, который пойдет на урок по такой теме? Уилсон привел случай с врачом, который, посоветовав другим родителям объяснить своим сыновьям природу мужской сексуальности, прежде чем отправлять их в государственные школы, обнаружил, что «совершенно не способен начать».[18] За этими показаниями последовал хор подтверждений. Фрэнсис Лорд засвидетельствовала, что она никогда не встречала ни одного взрослого человека, который думал о сексе без усилий, стоивших «страдания, доходящего в некоторых случаях до такого парализованного чувства, которое делало мысли бесполезными». «Э.Л.» подтвердил, что он знал «не одного отца», который полностью осознавал необходимость сделать предупреждение, но «ничто не могло заставить его сделать это». [19] Э.Л. был Эдвард Литтелтон, и одним из отцов, которые он имел в виду, был его собственный, Джордж, лорд Литтелтон, за карьерой которого мы следили с детства в Итоне.

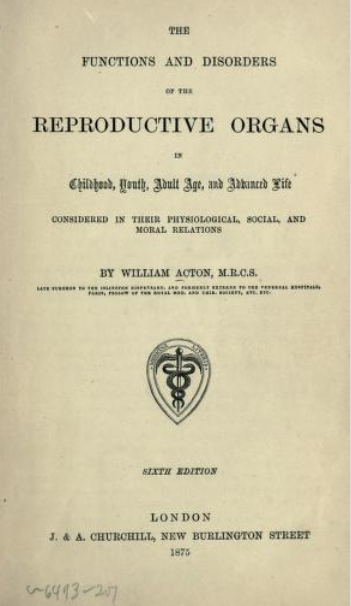

Поэтому молчание было для этой школы мысли или школы чувств идеальным курсом, если оно работало. Незнание, «полное незнание» секса «всегда должно быть правилом» [20], по мнению главного медицинского апостола антисекса Генри Эктона, и он считал «отвратительную откровенность» Руссо ужасным предупреждением о том, что происходит, когда человек «с презренной болезненной мелочностью вникает в его умственный и моральный облик». «Свобода разговоров», настаивал Уилсон, является «неисчислимым моральным злом», и он призывал родителей искренне благодарить за «бесценное благо» «школьных игр» как предмета разговоров. Те, кто считал, что игры занимают непропорционально большую часть умов мальчиков, должны быть за это благодарны; и он добавил с сокрушительной окончательностью вопрос: «О чем говорят французские мальчики?» Уилсону хотелось, чтобы девочки могли получить больше пользы от таких разговоров об играх. «Возможно, большой теннис для них что-то делает», — добавил он без убеждения. Во всяком случае, он — новые наставники в целом — не желали девочкам соседства с жизнью мальчиков. Идеальным способом было бы «бегство от искушений», ибо «другого способа справиться с ними нет». [21]

Идеальным вариантом было бы, чтобы мальчик оставался совершенно невинным и неопытным во всем, что имело отношение к сексуальной страсти, пока он не встретил свою будущую жену, когда в результате какого-то таинственного, но естественного и полезного процесса все, или, скорее, столько, сколько было необходимые для его блага, были бы раскрыты, и, если бы он был удачлив в своем выборе, это не должно было бы быть очень много; ибо доктор Эктон и другие принесли радостную весть о том, что «любовь к дому, детям и домашним обязанностям» были «единственными страстями, которые способны чувствовать лучшие из жен и матерей». [22]

Но выполнило ли молчание свое дело? Действительно ли запрет запретного предмета изгнал его устрашающую привлекательность? Сами высказывания таких директоров школ, как Бенсон, Уилсон и Коттон, продемонстрировали, что это не так. Они могли бы, и они это сделали, еще больше затруднить доступ мальчиков в школе к девочкам, чем это было в более свободные старые времена. Но эта разлука, вместо того, чтобы успокоить тревоги, только породила другие, иные, но не менее страшные видения. Чего не может сделать мальчик, защищенный от общества женщин, по наущению дьявола, в одиночку или друг с другом? В затруднительном положении, говорить или молчать, когда совершение или бездействие могло стать поводом для вреда, разгоряченная совесть нового поколения педагогов-моралистов разработала форму самозащитного компромисса. Он говорил суровым языком,

Невроз был заразителен. Когда Томас Хьюз опубликовал «Школьные дни Тома Брауна» в 1857 году, они сияли оживленным изображением сторон жизни в государственной школе, которое никогда раньше не было представлено на публичное обсуждение. На тему сексуальной жизни не было ни малейшего намека или раскрытия. [23] Тип диккенсовского подавления, использованный в «Оливере Твисте» для сокрытия реальных ночных занятий Нэнси, был использован в « Школьных днях» Тома Брауна.чтобы скрыть некоторые реальные действия Флэшмана и ему подобных в регби. Но автор хорошо знал об их существовании, и тридцать лет спустя, когда эмоциональное напряжение возросло, мы обнаруживаем, что он анонимно публикует брошюру, адресованную мальчикам, на тему разврата. Он начинает так, как будто не изменил своей позиции, с того, что «нескромность состоит не в том, чтобы называть вещи своими именами, а в том, чтобы вообще без необходимости намекать на вещи». Но увы, необходимость возникла. Он выражает обеспокоенность по поводу предмета, который имеет «самое серьезное значение», но на который «я едва ли могу сделать что-то большее, чем намекнуть на него в самом общем виде». Он прибегает к латыни ( scelus Onanis), чтобы предупредить своих читателей-мальчиков, что «самые фатальные результаты» могут последовать через годы из практики, которую он иначе не называет. «Я мог бы рассказать о душах, безнадежно запятнанных и оскверненных этой смертельной привычкой. Больше я не смею сказать; это я не смею скрывать». [24] Это была благородная сдержанная вещь. Другие пошли гораздо дальше с большим накалом, не добившись большего света и более ясного послания.

Напряжение беспокойных моралистов значительно облегчилось благодаря отрадному открытию, что подходящими людьми для обучения мальчиков элементарным фактам человеческой сексуальности были не мужчины, а женщины. Хотя ни от одного порядочного мужчины нельзя было ожидать, что он сообщит мальчику ужасные подробности, в случае с матерью дело обстояло иначе. В первом случае «хорошая», «добродетельная» женщина, как было хорошо известно, была равнодушна и не искушена сексуальными желаниями [25] и «не было никакого влияния, которое можно было бы сравнить с тем, которым в столь замечательной степени обладала мать». Молчать для матери вдруг стало «ложной деликатностью» и «жестокой милостью». Матери стали проводниками, через которые исходило множество яростных упреков от обеспокоенных мужчин, которые стеснялись обращаться к мальчикам. Матерей учили, как запугать мальчиков и заставить их «добродетельствовать» предупреждениями о смертельной опасности и рассказать им, что те, кто предается «неправильным действиям», становятся слабыми, болезненными и непригодными для игр, что они часто «умирают молодыми или становятся идиотами», что «сорок лет назад мальчик, предавшийся этому греху, внезапно сошел с ума и с тех пор находится в приюте для умалишенных». [26]

Некоторые из фантазий, зародившихся в медицинской «научно-фантастической» школе Генри Эктона в 1857 году и представленных как проверенные «факты», были еще более дикими и мрачными. [27] Одна цитата из излюбленной поучительной сказки в стиле «великий гиньоль», которую можно дать или прочитать вслух подозрительному мальчику, будет представлять этот жанр:

Дурак, маленький, неопытный, легко управляемый, слабоумный мальчик, слушал. Он послушался и упал. Он позволил искусителю показать ему, что он имел в виду, ввести его в познание зла, чтобы осуществить дьявольскую цель. . . . Так постепенно начали проявляться признаки: тонкие губы, бледные щеки, изможденное лицо, раздражительный характер, влажные и холодные руки и сильная бессонница. Была предпринята попытка сменить воздух, но болезнь протекала слишком долго; Появились и другие признаки истощения: слабость колен и лодыжек, налитые кровью глаза и багровое нижнее веко, а также сильный, короткий кашель. И все же жертва продолжала разбивать себя на куски, трение теперь должно было быть настолько продолжительным, чтобы муки удовольствия превращались в шок, вызывая ужасный хаос в нервной системе. Он внезапно умер в восемнадцать лет, коронер и двенадцать мужчин сказали, что это произошло из-за болезни сердца. Но мы знаем лучше. . . . Он оставил после себя некоторые заметки и письма, из которых взяты приведенные выше факты; и, может быть, и к лучшему, что его так скоро увезли, ибо, если бы он был жив, кто может сказать, каков был бы предел болезни? . . .

Хуже всего была сцена вампирического распада Трансильвании:

. . . Жизненное истощение, конвульсивные спазмы, эпилепсия и паралич - какими бы разрушительными, увядающими и разрушительными они ни были - теряют свою значимость рядом с другой гибелью - мышечной атрофией: при которой жертва умирает молекула за молекулой, дюйм за дюймом, пока не приходит в ярость, затем начинается процесс, который у других людей происходит в могиле, сопровождаемый детским лепетом и сменяющийся маниакальным бредом, в то время как тело терзается болью, а воображение мучается ужасными снами.

После такого энергичного применения кнута в конце неожиданно приходит пряник комфорта:

Но если вовремя отказаться от порочной привычки, природа вскоре снова все исправит.

У мальчиков постарше и молодых людей тон становился еще более безумным. Преподобный Ричард Армстронг призывал молодых пленников относиться к любому проявлению либидо у себя так, как лесник лечит инфекцию, вызванную укусом ядовитой змеи. «Никаких развлечений, никакого ожидания». Он схватил топор и «одним ударом отрубил себе палец». . .? [28] Кажется, он имел в виду «много холодной воды, много активных упражнений», а не хирургическое увечье, но совет мог быть понят неправильно.

Такие неумеренные и фанатичные излияния вызывали у человека вроде Эдварда Литтелтона, который был джентльменом, а не фанатиком, смущение и беспокойство, поскольку он знал, что, когда мальчики однажды обнаруживают, что над ними практиковали мошенничество, они отвергают не только обман, но и многое другое испорчено этим. Позже он был достаточно благоразумен, чтобы с сожалением признаться, что «спортсмены в государственных школах никогда не превышают средний стандарт добродетели, но часто ниже его», [29] поскольку он знал, что мальчики, скорее всего, сами поймут это.

Отличительной особенностью нового рвения, поскольку оно также послужило образцом для изменения отношений в школе, было то, что родителю (матери) было предложено держать своих детей мужского пола под пристальным наблюдением на предмет признаков незаконной сексуальности с раннего младенчества. «В состоянии здоровья никакое сексуальное впечатление никогда не должно влиять на разум или тело ребенка», [30] Эктон говорил всем, кто обращал на него внимание; «Ранние сладострастные идеи. . .», - сказал другой общественный консультант, «передаваемые от родителей», которые стали «жертвами необузданной похоти, могут привести к ужасному стечению обстоятельств». Если бы было замечено, что маленькие мальчики «имеют пристрастие к девочкам и (используя термин Хантера) играют с ними, за ними следует следить».

«Наблюдение» действительно было лозунгом нового порядка. Оно было чуждо духу, долгое время почитавшемуся в государственных школах, но теперь, во имя нравственного очищения, его начали использовать для посягательства на ту социальную независимость мальчиков, которая была священным центром старой традиции государственных школ. Изменения в государственных школах происходили очень медленно, встречали сильное сопротивление и мало проявлялись до конца нашего периода.

Но они приближались к той стадии, когда Уилсон с праведной настойчивостью призывал к «непрестанной бдительности», концепции, столь же ненавистной старому стилю учителя и мальчика, как и понятие «безнравственности» — «в особом смысле, который мне не нужно определять». - обратился к Уилсону. «Надо следить за малейшим наклонением» к безнравственности, «взглядом, улыбкой, жестом» и помочь мальчику в нужный момент; под «помощью» он имел в виду то, что «за любым преступлением последует порка» [31]

Неизвестно, действительно ли новый режим уменьшил то, что Вильсон имел в виду под «безнравственностью». Литтелтон, оглядываясь назад на свой собственный опыт, сомневался. «Я признаю, что многие мальчики улучшаются, но некоторым это только кажется. Они легче учатся осторожности и приличию, чем добродетели». Даже улучшение может быть тайной и столь же незаметным, как и рецессия. Не было никаких открытых данных для работы, только подвергнутые жесткой цензуре воспоминания, субъективные впечатления и предположения, которые могли варьироваться настолько широко, что сэр У. Дженнер подсчитал, что в этом замешаны восемьдесят процентов мальчиков, а университетский врач оценил эту долю в шестьдесят-семьдесят процентов, а школьный врач сказал, что, по его опыту, «безнравственность» встречается «очень редко»; он «почти не знал ни одного». Один американский поклонник государственных школ получил от своих расспросов весьма положительное впечатление. «Во всех государственных школах распространен порок, который настолько шокирует, что о нем никогда не упоминают, за исключением тех, кто лучше всего знаком с жизнью, которую ведут мальчики. И хотя Мастера пытались и продолжают пытаться подавить это всеми возможными способами, в обществе пока еще нет реального настроения против этого».[32] Эта независимая точка зрения подтверждается растущим разочарованием ревностных школьных учителей во второй половине века, которые жаловались, что, по словам типичного сторонника, практики были «во многих случаях настолько полностью скрыты от Учителей, что бы они ни подозревали, они не могут получить никаких доказательств и что, пока «общественное мнение среди школьников» не будет завоевано, «школьные учителя будут сражаться (что они обычно делают великолепно) в серьезно невыгодном положении». [33]

Похоже, никому из самых благонамеренных современников моральной реформы не приходило в голову, что их рецепты лечения предполагаемых пороков могут, не достигнув запланированного эффекта, нанести ущерб существующим добродетелям. Иссушение источников спонтанности и открытости стало высокой ценой за благие намерения сомнительной эффективности. В 1758 году леди Кэролайн Фокс не возражала против того, чтобы каждый из ее сыновей Стивена и Чарльза делил постель с сыновьями ее сестры, леди Килдэр, при условии, что они были согласны с ними (в конце концов, это был общий обычай) [34] - и когда лорд Оффали и Чарльза разлучили только потому, что они были беспокойны и скинули с себя постельное белье. [35] До середины следующего столетия предположение о том, что два мальчика делят одну кровать, было бы неприемлемо в Итоне [36] и рассматривалось бы как скандальное в некоторых других школах, где были введены новые правила. Терпимость к древним обычаям не была вызвана наивностью или невежеством. — В Дюпюи произошло что-то очень неприятное. . . . Мисс Браун записала в своем дневнике 9 мая 1826 года: «Лорд Линдси (сын лорда Балькарра) и Деверо — это мальчики, о которых идет речь. . . . [37] Такие непредвиденные обстоятельства воспринимались и рассматривались как одна из многих, но ни в коем случае не одна из самых серьезных опасностей школьной жизни, и предполагалось, что мальчики в целом настолько же компетентны регулировать этот элемент своей социальной жизни, как и другой любой. На практике энергичность их исполнения иногда приходилось сдерживать. Фрэнсис Каст из Итона написал своему старшему брату, что, когда он пришел и попытался общаться с мальчиками, чтобы «погулять с ними» на игровых полях, группа мальчиков схватила его и бросила в Барнс-Пул, если бы доктор Кит, будучи проинформирован о ходе разбирательства, не поспешил бы на место происшествия и не спас его для доставки констеблю и представления судьям Айвера. [38]

Такое прагматическое отношение к сексуальным действиям казалось позднейшим моралистам шокирующе небрежным, но оно все же удерживало предмет в умеренной и практической зоне рассмотрения и предотвращало раздувание естественного элемента человеческого существования до болезненной одержимости, когда мастера описывались как живших «над кратером вулкана», [39] и мальчиков мелодраматически призывали с кафедры поклоняться духу великого покойного пастора», [40] который, когда он говорил об ужасной угрозе, «его лоб покрылся чернотой». и глаза его горят, когда он смотрит в воздух, как будто он почти может оторвать от него того, кого он называл «парящим Демоном Нечистоты». [41]

Этот принцип мучительной «непрестанной бдительности» не только подорвал характер независимости и свободы, которые были своеобразным наследием государственных школ, но и породил похотливую озабоченность тем самым предметом, который он был призван подчинить. Вместо того, чтобы изгнать «нечистоту», «бдительность» заразила невинные и, возможно, ценные отношения подозрительностью. В семидесятых и восьмидесятых годах наступало время, когда человеку нужно было очень тщательно подумать, не могут ли его серьезно неправильно понять, прежде чем он скажет, как умирающий друг сказал Генри Харту: «Теперь, когда я больше никогда тебя не увижу, я не против сказать тебе, что я люблю тебя; любил тебя так, как ты заслужил, как редко кто любит больше одного раза, всем сердцем». [42] К тому времени, даже в Итоне, где старые свободы тяжело умерли, привязанность между мальчиком и мальчиком, а также между мужчиной и мальчиком, была подавлена и обезображена опасениями, не менее тревожными из-за неоправданности «парящего Демона», и старший мальчик не мог проявить интерес, каким бы невинным или щедрым он ни был, к молодому человеку, если на него не обратили внимания и не придали ему тенденциозного толкования. [43]

Но в пятидесятые и шестидесятые годы дух преемственности и сопротивления характеру нового порядка все еще был сильным и эффективным в старых школах. В Харроу всеми любимый хозяин дома совершал обход по ночам в подбитых гвоздями ботинках. В Итоне репетитор, осматривавший его дом, мог, зайдя в комнату, где мальчики выглядели подозрительно прилежными, высказать свое личное мнение о том, что происходит, но высказать его было бы противно этикету. Максимум, что он мог сделать, — это сделать какое-нибудь ироническое замечание, чтобы показать, что он не так прост, как хотелось бы думать тем, кого он посещал. [44] Примерно десять лет спустя наставник, чье чувство приличия до сих пор было подорвано новым рвением подглядывать или, что еще хуже, предполагать, что старший мальчик может действовать как шпион, был резко призван к порядку. Капитан дома в письме домой своей сестре Сьюзен намекает на такой подход своего хозяина.

На самом деле он имел наглость сказать, что, по его мнению, мне следует периодически посещать комнаты мальчиков из Нижнего, чтобы убедиться, что они не совершают никаких нарушений. Поэтому я просто встал и прямо сказал ему, что я так же заинтересован в репутации Палаты, как и он сам, и полностью поддерживаю его в том, чтобы делать все, чтобы поддерживать ее в разумных пределах, но если он хочет, чтобы кто-то прокрадывался, как Детектив, придерживающийся системы, всегда ожидающей обнаружить что-то неправильное, должен заставить кого-то это сделать. [45]

За исключением специализированных публикаций, где эта тема поднималась в абстрактных и стерилизованных терминах, сексуальная жизнь мальчиков в государственных школах, хотя она и занимала все больше взрослых, озабоченных образованием молодежи, редко упоминалась открыто в печати. Даже такие искушенные писатели, как Бринсли Ричардс и Брейсбридж Хеминг, избегали упоминаний о существовании того, что, как они хорошо знали, [46] хотя последний был способен писать в другом контексте о сексуальных отношениях взрослых и проституции. [47] Они знали, что в обществе, где детство сентиментально изображалось в искусстве, а детская проституция процветала как излюбленный стимулятор для измученных, тема подростковой сексуальности была слишком опасной, чтобы ее можно было терпеть. Редактор либо не станет публиковать подробности, либо, если он это сделает, рискует стать жертвой клеветы и возможного судебного преследования.

Но те самые силы, которые препятствовали подлинному расследованию, способствовали разжиганию скандала. Уже в 1840 году социальная чувствительность была настолько острой, что потенциальные шантажисты начали распространять слухи о «безнравственности» в Итоне с целью вымогательства денег за молчание у директора. [48] В то время как поверхность «респектабельной» жизни становилась более строго приличной и уязвимой, скрытый мир, якобы признанный теми, кто платил за него и использовал его, стал темнее и более развращенным. В подпольных продуктах порнографии, более безрадостно брутальных, чем все предшествующее, можно было сказать что угодно; но там, поскольку это была порнография, искали или находили не истину, а предоставление причудливых изобретений для удовлетворения тайных аппетитов людей публичной честности и принципов. Таким образом, книга типа Книги «Приключения школьника, или Причуды юношеской страсти» (1866) мало или вообще ничего не расскажет историку о реальной жизни, что достоверно. Частные беседы между людьми, в которых, как мы знаем из намеков в частных дневниках, подробно обсуждались реалии, прошли, в основном, незаписанными. Те записи, которые велись, могли постичь судьбу бумаг лорда Байрона и сэра Ричарда Бертона от руки добросовестного друга или вдовы.

Однако иногда кто-то, кто мог сказать много по существу из личного опыта, делал нежелательное и досадное прерывание обычно гармоничных добровольных действий и ответов, предлагаемых Альянсом Чистоты и другими самозваными наблюдателями. Переписка, последовавшая за публикацией лекции Дж. М. Уилсона «Безнравственность в государственных школах» в 1883 году, доказала, что многие читатели могли пройти мимо нее без возражений. Опровергая основные гипотезы и выводы моральных агитаторов, которые до сих пор считались священными, он хитро просил редактора опубликовать его письмо, если только «не следует признавать только взгляды, сходные с уже высказанными», поскольку он совершенно отличался от г-на Уилсон и другие, писавшие на эту тему.

Назвав себя «Олим Итоненсис», этот корреспондент подкрепил свое мнение воспоминаниями о своей школьной жизни, которая, как показывают внутренние данные, была в 1855. Он утверждал, что ни один школьный учитель - а большинство предыдущих корреспондентов были школьными учителями - не знали многого о предмете аморальности в его школе, потому что он был последним человеком, которого будут информировать; школьного учителя зачастую так же легко ввести в заблуждение как из-за доказательств, так и из-за отсутствия доказательств. Открытие само по себе не означает распространенности, а отсутствие открытия не является гарантией иммунитета. Он вспоминал, что в его школьные годы сексуальные отношения были наиболее активны тогда, когда учителя поздравляли себя с нравственной чистотой тона в школе; и что в другое время агитация и преследования были наиболее интенсивными, когда для них было меньше всего причин. Что же касается предложения заручиться помощью «руководителей» как «доверенных друзей» хозяев, которые должны были быть, по сути, информаторами, то это предложение было «абсолютной чушью». Если такой мальчик никогда не рассказывал мастеру, что на самом деле происходит, «конфиденциальная система» была бесполезна; если же он рассказал, то должен был отрицать это своим одноклассникам или, что еще хуже, вести себя так, как будто он ничего не говорил, и жить во лжи, пока его не разоблачат и не отвергнут с отвращением и презрением как предателя и шпиона.

Однако «Olim Etonensis» принес хорошие новости для расстроенных моралистов. Результаты «зла», которого они опасались, были «смехотворно искажены». Он мысленно держал длинный список тех из своих школьных сверстников, которые больше всего были склонны к этому, в отличие от других «пороков», таких как пьянство, сквернословие, воровство, издевательства, безделье. Что он ожидал, с точки зрения мистера Уилсона, узнать, что произошло с этими мальчиками, когда они стали мужчинами? Ему пришлось бы указать на умственных и физических отставаний, на людей, которые «до сих пор влачили жалкое существование, жертвы чахотки, атрофии и безумия, или же изгнанников из всех хороших обществ. Но вместо этого ему пришлось сообщить, что эти самые мальчики сегодня были счастливыми и успешными людьми, членами кабинета министров, армейскими офицерами, сельскими джентльменами, священнослужителями и активными представителями других профессий, что почти все они были «отцами процветающих семей». По его мнению, в нравственном состоянии школ не было ничего, что требовало бы чрезвычайных мер. Действительно, один его друг, человек выдающийся в общественной жизни, пэр, лорд-лейтенант одного из графств и отец школьника, сказал, что он начал свое «самоуважение и внимание к своей внешности» с время, когда его «трахнул» мальчик постарше в школе. Поэтому он предложил предыдущим корреспондентам утешаться новостями о том, что «к счастью, зло, которое так трудно вылечить, не так катастрофично по своим последствиям», как они были введены в заблуждение. Его совет школьным учителям был: «Оставьте в покое».[49]

Как и следовало ожидать, письмо сильно оскорбило тех, кто поднимал тревогу. «Олим Итоненсис» не только подвергся нападкам лично (или настолько лично, насколько это позволяло прозвище) и предупредил, что существует «Бог на Небесах» (некто, назвавший себя «человеком первого класса из Оксфорда»), но и редактор был подвергнут порицанию за то, что поставил всю полемику на «низкую основу», опубликовав письмо, в котором «болезненная и ужасная тема» рассматривалась с «легкой легкомысленностью», «достаточной, чтобы заставить плакать как здравомыслящих людей, так и ангелов». Писатель, наиболее враждебно относящийся к «Олиму Итоненсису», тем не менее согласился с ним, что лучшая политика — оставить все в покое, потому что, как он признавался, «со своей стороны, мне следовало бы скорее подумать о том, чтобы объяснить такие вещи моим собственным дочерям». Способом устранения этой вины было «мгновенное изгнание».

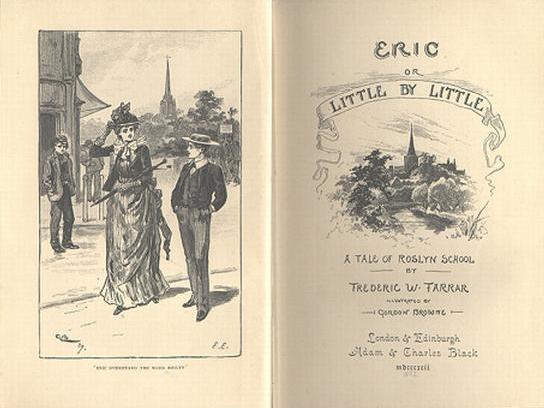

Упоминание Олима Итоненсиса о благоприятных последствиях того, что старший мальчик «трахнул» младшего, было поразительно кратким; поскольку это был самый противоречивый, наиболее оправданный и наиболее критикуемый элемент традиционной системы. Высокоэмоциональная дружба между старшим и младшим мальчиком, хотя, конечно, без намека на физическое влечение, была представлена Томасом Хьюзом в « Школьных днях» Тома Брауна как благородное и похвальное объединение, одобряемое и поощряемое доктором Арнольдом, [50] который сам имел и открыто говорил о сильной и эмоциональной близости с другим мальчиком в Винчестере. [51] В то время, когда «Олим Итоненсис» учился в школе, Фредерик Фаррар, помощник учителя в Харроу, писал на тему искушения и греха в государственной школе в Эрике, или «Понемногу» (1858). Фаррар не возражал против эмоциональной дружбы, поскольку сам он был таким же трепетным и расточительным в эмоциях, как нервная романтическая старая дева:

Наконец Эрик нарушил молчание. «Рассел, позволь мне всегда называть тебя Эдвином, а ты называй меня Эриком». «Очень охотно, Эрик. Ваша компания сделала меня таким счастливым». И два мальчика сжали друг другу руки, посмотрели друг другу в глаза и молча пообещали, что навсегда останутся любящими друзьями.

Но «воспитание» младшего мальчика старшим было другим вопросом, к которому Фаррар, как и Хьюз, относился с обеспокоенным неодобрением:

«Твой кузен Аптон «трахнул» Уильямса», — сказал Монтегю Расселу однажды днем, когда увидел, как они вместе прогуливались по пляжу, держа Эрика под руку с Аптоном.

— Да, я сожалею об этом.

— Я тоже. Теперь мы не будем часто его видеть. — Вы имеете в виду, что вам не нравится система «занятия»?

— Нет, Монтегю; Когда-то у меня были прекрасные теории на этот счет. Раньше мне казалось, что большой парень принесет массу добра тому, кто младше по Школе, и что эти двое будут стоять друг перед другом в отношениях рыцаря и оруженосца. Ты знаешь, чему учили молодых рыцарей, Монти, — держать свои тела под контролем. Любить Бога и всегда говорить правду. Но когда мальчик берет на воспитание маленького ребенка, вы прекрасно знаете, что он преподает не такие уроки».

Маленькие придурки Фаррара, вечно дрожа и краснея, судорожно вцепляясь друг в друга, неутомимо проповедуют друг другу, за исключением тех случаев, когда в критической ситуации их автор прерывает их, чтобы лично разглагольствовать, как встревоженный тренер на бровке:

«Теперь, Эрик, сейчас или никогда!» Жизнь и смерть, разрушение и спасение, разложение и чистота, возможно, находятся в равновесии, и масштаб вашей судьбы может зависеть от одного вашего слова. Говори, мальчик! Скажите этим ребятам, что неприличные слова ранят вашу совесть; скажи им, что они губительны, грешны, прокляты; выговоритесь и спасите себя и остальных. Добродетель сильна и прекрасна, Эрик, и порок подавляется ее ужасным присутствием.

Плотские последствия снисходительности, к которой склонен Эрик, описаны в могильной риторике:

Там погибло много молодых англичан, драгоценность сердца его матери, храбрых, красивых и сильных, похороненных там. Очень бледны их тени встают перед нами, тени наших юных братьев, согрешивших и пострадавших. . . . Пусть каждый школьник, читающий эту страницу, предостерегется взмахом своих исхудавших рук от той пылающей бури страсти, где они не нашли ничего, кроме позора и разорения, оскверненных привязанностей и ранней могилы. [52]

Какой бы ни была жизнь в школе, она не была такой ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Фаррар в свое время в Харроу был уродом и посмешищем; дразнить его было так приятно, что в этот спорт вложилось много навыков и умения. Это выходило далеко за рамки простого дурачества в классе. Харровцы создали разведывательную сеть с Мальборо и скармливали своим корреспондентам озорные отчеты о пытках, которым, по общему мнению, подвергался Фаррар в Харроу. Мальбурийцы сыграли свою роль в игре, заботливо написав жертве письмо, чтобы узнать, как она пережила жестокое преследование. Реакция Фаррара на приманку превзошла самые оптимистичные ожидания заговорщиков. В кипящем негодовании он написал своему другу Бисли в Мальборо:

Мой дорогой Бисли, меня постоянно раздражают письма мальчиков из М[арлборо], в которых они пишут так, будто я подвергся личному насилию со стороны здешних мальчиков, а сегодня мне сообщили, что меня связали и забросали золой. Я не могу передать вам то невыразимое отвращение, которое вызывают у меня эти нелепые слухи, и, поскольку они настолько гротескны, беспочвенны, абсолютно ложны и настолько диаметрально противоположны всему возможному, насколько это возможно, я желаю раз и навсегда, чтобы они могли быть авторизованно исправлено. Откуда могла возникнуть такая нелепая и совершенно бессмысленная болтовня, я даже не могу себе представить, разве что какие-то харровцы обманули одного из парней из Мальборо. Идея! Интересно, все ли вы думаете, что я сделан из соломы? Вероятно, со мной будут грубо обращаться все и каждый, кто мгновенно подчиняется моему малейшему приказу и находится в состоянии полного подчинения. . . .[53]

Влияние этих унизительных переживаний на Фаррара проявляется в его попытках изобразить в художественной литературе характеры зловещих и озорных подростков. Здесь он описывает мальчика из Харроу, которого он боялся, хотя и не мог полностью противостоять очарованию плохих парней:

Мне жаль писать об этом мальчике. Молодой в годах, он был необычайно стар в пороке. Более наглый, закоренелый маленький развратник — на мальчишеском языке «более крутой руки» — невозможно было найти. За свою коварную внешность он рано получил прозвище Ворон. Его манеры представляли собой смесь спокойной смелости и непревзойденного самомнения. Хотя вы знали, что он закоренелый мошенник, молодой чертёнок смотрел вам в лицо с наглостью городского жителя. Он был активен, проницателен и красив, и не было ничего такого, чего бы он ни боялся, ни стыдился сделать. В нем не было ни капли той скромности, которая для каждого пай-мальчика столь же естественна, сколь и изящна; он мог солгать без малейшего колебания и малейшего покраснения; нет, пока он говорил это, хотя и знал, что это ложь, он ни на мгновение не смутился от холодных взглядов своих злых темных глаз. И все же этотому мальчику. . . было всего тринадцать лет. И по всем этим причинам Уилтон был кумиром всех больших плохих парней в школе. . . ибо в мальчике было очарование змеи.[54]

Но это взгляд со стороны; поскольку Фаррар никогда не посещал государственную школу в детстве, и то, что предлагается в качестве подобия, во многом является плодом его фантазии.

Что тогда продолжалося в школах, что так волновало моральные чувства викторианцев? Общий ответ заключается в том, что, как и во внешнем мире, не было никакого глубинного единообразия, а было лишь ложное поверхностное единообразие. Была невинность и была развращенность, и все промежуточные градации отличия. В Итоне Халлама любили почти до обожания его близкие, но, хотя ходили слухи об обратном, я был бы очень удивлен, если бы в этих отношениях присутствовал хоть какой-то элемент сознательной чувственности. В то же время в той же школе другой кружок мальчиков занимался практиками, аналогичными тем, которые применялись в получившем впоследствии дурную славу мужском в борделе на Кливленд-стрит. Романтическая, жертвенная дружба и бешеная чувственная похоть продолжались в одном обществе вместе. Мальчик мог ходить в школу, не подозревая о том, что происходит у него под носом. Стэнли сказал, что когда он прочитал - школьные дни Тома Брауна он открыл для себя мир, о существовании которого даже не подозревал, когда учился в Регби. Если это правда, то в его время – и очень близко к нему – в Регби произошло больше, чем он мечтал, даже после прочтения «Школьных дней» Тома Брауна. Ему было суждено, будучи взрослым, узнать кое-что об этом скрытом мире в драматических и шокирующих обстоятельствах. Это был мир, практически недоступный для взрослого, если не считать предательства изнутри. Один строгий кодекс запрещал мальчикам раскрывать то, что они знали, а мужчин удерживал другой от раскрытия того, что они помнили. Время от времени происходили серьезные разгоаоры, и после приглушенного взрыва публиковался список пострадавших.

1859 год стал годом чистки в Вестминстере, когда пять выдающихся деятелей старшеклассников и спортсменов были приговорены к изгнанию. Казнь была тихой и сдержанной, но в записи в Town Boy Ledger, предназначенной только для глаз коллег писателя и его преемников, не было предпринято никаких попыток маскировки. «Старшеклассники были удивлены тем, что поздно ночью их вызывали из постели, вызывали поодиночке к Скотту и Маршаллу и расспрашивали о безнравственности в школе в целом и в колледже в частности». Расследование продолжалось до 3 часов ночи, мальчиков изолировали и не допускали общения друг с другом до допроса. В результате пятерых старшеклассников отослали. Это были следующие лица: Генри Джеймс Фредерик Пратт, будущий заместитель заместителя агента по опиуму (в Барейли); Джеймс Томас О'Брайен, второй сын епископа Оссери. Фернс и Лейлин: прапорщик 43-го пехотного полка; повышен до майора; обстоятельства его отъезда из Вестминстера не помешали установить ему мемориальную доску в вестибюле школы; Чарльз Уильям Спенсер Стэнхоуп, викарий Кроутона, Чешир; Чарльз Роберт Хендерсон; Вустерский колледж, Оксфорд: умер Порт-Перри, Онтарио, Канада, 2 сентября 1866 года; Джордж Аппертон, прапорщик; умер в 1875 году. Пятеро других были арестованы, а одиннадцать менее серьезных преступников «прооперированы в библиотеке». [55] Рвение инквизиции и масштабность приговоров были знамениями времени. Десять лет назад не было бы такой торжественной и напряженной проверки временной педерастии. Но в новой атмосфере морального напряжения мастера чувствовали себя обязанными в редких случаях признания использовать полученные сведения, чтобы подать предостерегающий пример правонарушителям. Не следует игнорировать тот факт, что возросшая тревога по поводу предполагаемой моральной «нечистоты» мальчиков соответствовала усилению изоляции мальчиков от общества другого пола. Незадолго до этого было прекрасно понятно, что взрослая женщина может испытывать романтический интерес к мальчику-подростку, и прекрасная дама Итона, Флорелла Анджелло, написала подруге в стихах о своем чувстве утраты в связи с неминуемым отъездом двоих детей, из ее любимых:

Я была совсем одна

Из-за Кольриджа [56] и Эванса [57] мои любимцы ушли

Такие элегантные фигуры, такие очаровательные молодые люди,

Я никогда больше не буду с ними,

Однако в последнее время мой наблюдательный взгляд

остановился на одной их потере.

А этот Таунсенд [58] такой douceur, такая грация.

Такая тонкая талия и такое улыбающееся лицо.

Его фигура меня восхищает, он, должно быть, мой красавчик.

Короче говоря, я приглашу его на завтрак именно так. [59]

Незадолго до Вестминстерской чистки в Харроу произошли меньшие беспорядки. К обвиняемым относились снисходительно; никого не исключили, из чего можно было бы предположить, что вина была тривиальной или сомнительной. Но вне поля зрения готовилась более серьезная драма. Пока «Олим Итоненсис» еще учился в школе, его современник в Харроу, который, должно быть, знал Фаррара как помощника учителя, наблюдал за тем резким изображением, которого отсутствовало, «скрытого мира», на который намекали сбитые с толку директора. Каким бы строгим ни был кодекс молчания тайного общества, он никогда не бывает полностью свободен от опасности допустить естественного предателя, то есть предателя, который следует своему курсу не из подчинения противоположной преданности и не полностью из мотивов амбиций, но повинуясь глубоко укоренившемуся инстинкту предательства.

Таким прирожденным предателем был мальчик Джон Аддингтон Саймондс, прибывший в Харроу весной 1854 года в возрасте четырнадцати лет. Сын преуспевающего практикующего врача, Джон был умным, наблюдательным, несчастным, интроспективным ребенком, по его собственному признанию, «невротиком». Его мать, как он подозревал, неспособной выдержать напряжение родов, «передала невротический темперамент некоторым из своих детей». Он также был тем, кого сегодня называют «гомосексуалистом», человеком, которого не только физически привлекали представители своего пола, но и он был неспособен к развитию близости с представителем противоположного пола в роли партнера. Категория гомосексуалистов не была признана в юности Саймондса; он сам способствовал продвижению этой концепции, если не самого термина, в области психопатологической диагностики. Ранее, любовь между мужчинами, конечно, признавалась и с одобрением отмечалась в литературе и искусстве. Возникновение сексуальной похоти между мужчинами рассматривалось не как ненормальная альтернатива гетеросексуальным отношениям, а как дополнение к нормальному половому акту, которому предавались расточительные сенсуалисты в поисках большего разнообразия.[60] Содомита можно было идентифицировать по его действиям, а не по природе, которая их вызвала. Таким образом, мальчик Саймондс оказался для самого себя загадкой; ибо он боялся и отталкивался в своей физической реальности от того, что волновало и беспокоило его воображение, и он не совершал в школе запрещенных действий, которые другие совершали из чистого животного энтузиазма, но его ум сосредоточился на них со смесью отвращения. Как и многие другие маленькие мальчики до него, Саймондс прибыл в свою государственную школу в состоянии мрачного одиночества. «Я чувствовал, — сказал он, — что мое сердце вот-вот разорвется, когда я хрустел землей под ветвями распускающихся деревьев». Он собрался с духом перед предстоящим долгим испытанием, вспомнив формулу, которую, как он слышал, взрослые использовали для объяснения его судьбы: «Из меня нужно сделать человека».

Саймондс не был мальчиком с качествами, которые могли бы вызвать симпатию к нему других мальчиков. Робкий, застенчивый и необщительный, он был физически слаб, лишен сил как тела, так и ума, неспособен, как он чувствовал, к самоутверждению; он также страдал от фурункулов, ячменя и простуд. Эти непривлекательные недостатки не воздвигали бы непреодолимых препятствий, если бы он хорошо играл в какую-нибудь игру или хотя бы обладал искупительной грацией небольшого обаяния. Но он избегал всех игр, как будто инвалид по конституции. Он не умел бросать мяч или камень, как другие мальчики, и, к особенному его огорчению, не мог научиться, как они, свистеть; и в центре его робости была не заключенная в тюрьму щедрость, а задумчивое высокомерие, которое требовало времени, чтобы «стоять в стороне, чтобы сохранить неприкосновенностью свое внутреннее я, ожидая его развития», когда его просто игнорировали, «Постоянно пренебрегаемый, или раздавленный, или униженный», он чувствовал, что его «внутреннее я» ожесточилось по какой-то глупой моде, и он продолжал повторять: «Подожди, подожди». Я буду, я буду. Чего ему ждать и кем ему стать, он не спрашивал. Но нарастал импульс к мести посредством акта разрушения при осуществлении власти, и это была сила, тем более опасная, что она была бессознательной.

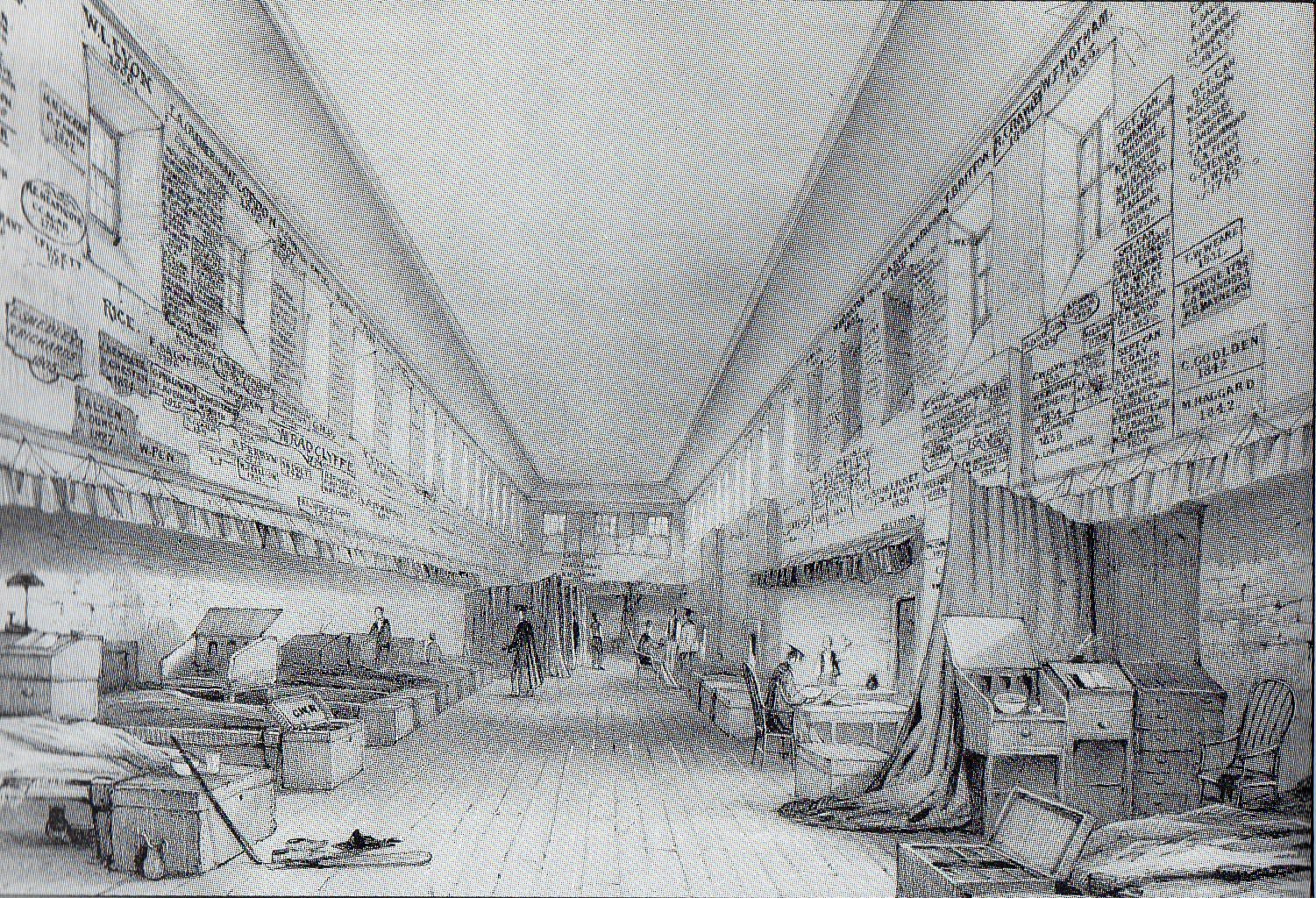

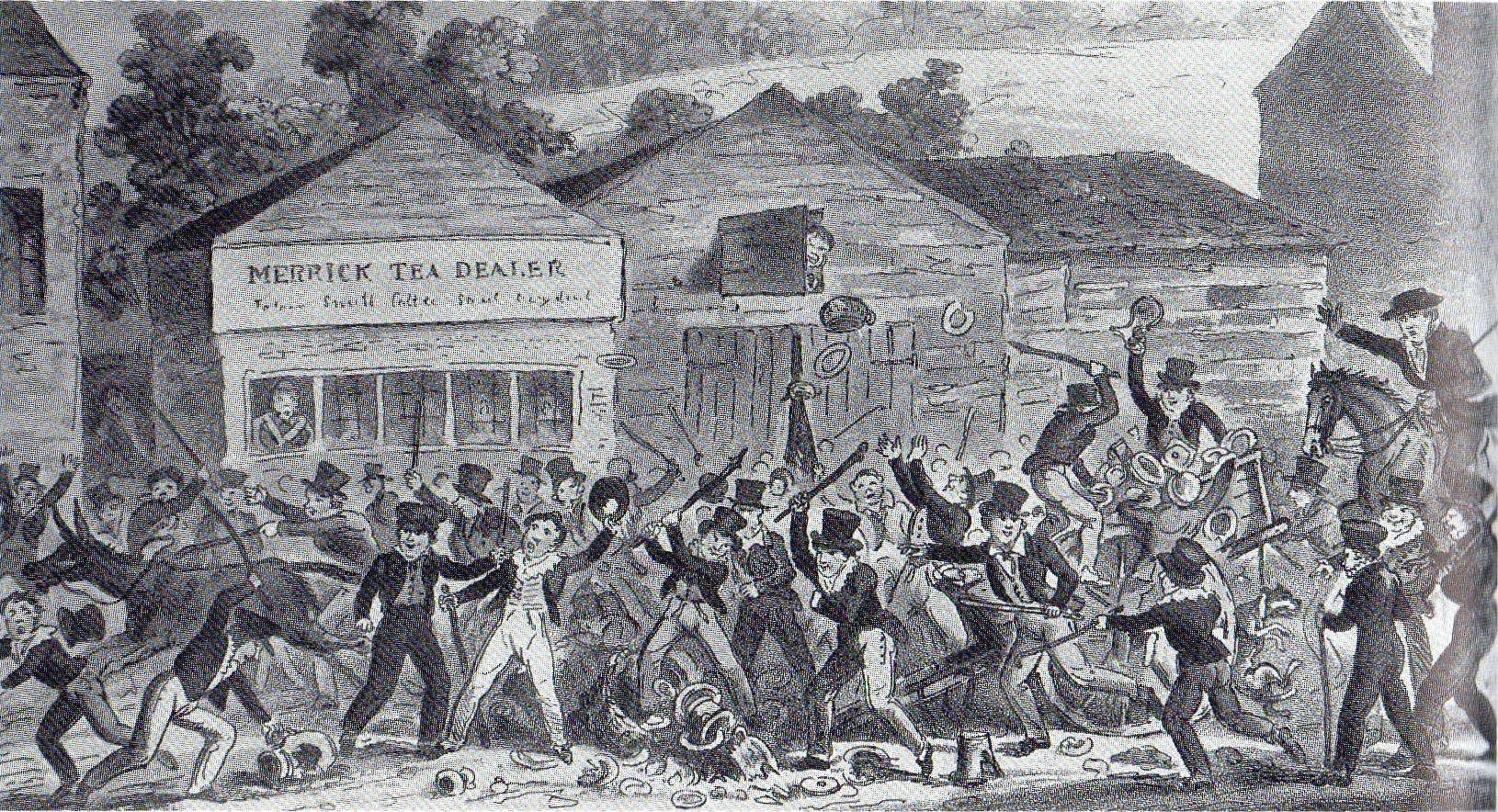

В школьной работе — а это, конечно же, подразумевало изучение классики — Джон Аддингтон Саймондс преуспел и получил удовольствие от обучения у лучшего классика, когда-либо бывшего директором школы. Чарльз Воган правил Харроу с 1844 года, «мальчик с гладким лицом», как посоветовал ему Тертон, [61] когда должность директора Харроу стала вакантной, чтобы не тратить себя на школу. Харроу пострадала больше и меньше оправилась от грабежей эпохи восстания, чем любая другая государственная школа. Некоторые из старых зданий уцелели только потому, что Джеймс Ричардсон отговорил повстанцев сжигать их (по наущению Байрона), «поскольку они уничтожили бы имена своих отцов», вырезанные на деревянных панелях. [62] В 1844 году в школе осталось всего шестьдесят девять мальчиков, и они были в таком состоянии недисциплинированности и неподчинения, что Воану, когда его выбрали директором, Харроу, который также был директором школы, посоветовал ему изгнать всех и вернуть только тех, кого он выбрал, на своих условиях. [63] Любимым видом спорта жителей Харровии в то время было бросание камней в живые цели, и практика сделала их цель точной. Ни одна собака не могла бы жить на Харроу-Хилл. Торговцы боялись подвозить свои тележки к школе, чтобы их пони не покалечились или не ослепли. [64] В течение двух лет порядок воцарился под контролем системы регби; число мальчиков выросло до 200 и продолжало расти, пока во времена Саймондса оно не достигло 469, а репутация Харроу взлетела с самого низкого уровня до небывалых высот.

Впервые мы встретили доктора Воана, когда он был школьником в Регби под руководством Арнольда. «Чудовищно милый» — так «мускулистый мужчина» Освелл описал его в письме к матери, [65] что на жаргоне регби означает «очень умный». Из «чудовищно милого» человека, сидящего по правую руку от доктора Арнольда в его шестиклассном классе, Воан впоследствии стал одной из двух школьных знаменитостей, созданных Регби во времена Арнольда, причем второй был его ближайшим другом и будущим братом, зять, Артур Пенрин Стэнли, «два самых замечательных человека нашего времени», - сказал историк Джордж Роулинсон. [66] Воан учился в Кембридже и Тринити и стал первым классиком университета, получив также премию Порсона и медаль канцлера. Он был избран членом Тринити-колледжа, а в 1841 году стал главой церкви Святого Мартина в Лестере. В 1842 году, когда ему было двадцать шесть лет и он выглядел моложе, директора школ сочли его (одним голосом) слишком молодым, чтобы сменить своего бывшего учителя Томаса Арнольда на посту директора школы регби. Два года спустя ему предложили и он принял пост директора Харроу.

Старые харровцы и родители харровцев прекрасно осознавали долг, перед школой и были в долгу перед доктором Воаном. Даже граф Галлоуэй, наиболее возмущенный обращением с его сыном Рэндольфом со стороны наблюдателя Платта, изо всех сил старался воздать должное «опеке такого одаренного мастера и такого превосходного человека, как доктор Воган, чей характер и замечательные качества подняли Харроу до такой степени в общем удовлетворении». [67] Самые требовательные критики директора, помощники директора, ценили привилегию служить под его руководством. В его силе воли, «совершенном владении собой» в «спокойном покое силы» и целеустремленности никогда не было никаких сомнений. «Мы все знали, — сказал Монтегю Батлер, первый помощник капитана, которому суждено было стать преемником Воана, — что во главе нас стоит сильный правитель, с которым нельзя шутить». «Непроницаемая кротость», скрывающая «железную волю и решимость», [68] мягкость голоса и манер, поначалу почти поразительная, никогда не оставляла ни у мальчиков, ни у учителей никаких иллюзий относительно его проницательности и решительной силы. [69] Было что-то загадочное, почти нечеловеческое, как некоторым казалось, в Воане, которое заключалось в сосуществовании его «неупругой мягкости голоса» и «неукротимой учтивости выражения» вместе с суровым, а иногда и безжалостным исполнением. О Воане рассказывали, что он указал на прекращение особенно жестокой порки, сказав получателю приятным тоном: «Спасибо, мой дорогой мальчик, я больше не буду беспокоить тебя сегодня». [70] Сам Воан сказал, что считает преимуществом то, что «чем больше я злюсь на мальчика, тем спокойнее я выгляжу». «По правде говоря, — сказал старый харровец, — не было никакого искусства обнаружить структуру ума Воана ни в его лице, ни в его голосе. В нем был элемент непостижимости». [71]

Еще одним элементом парадокса было то, что сэр Джордж Тревельян назвал «обильной шуткой, тщательно скрываемой в неприятной компании». Под его официальной торжественностью скрывалось изысканное чувство нелепости, а его тихая ирония могла обжигать. Монтегю Батлер, говоря «на основе ясных личных воспоминаний», выразил это с тактичным преуменьшением: «его яркое остроумие и чувство смехотворности не всегда были без примеси сарказма». [72] Самодовольной матери, которая сказала, что, прежде чем отдать сына в школу, она должна спросить директора, внимательно ли он относится к социальному происхождению принимаемых мальчиков, он, как говорят, ответил: «Дорогая мадам, пока ваш сын ведет себя прилично и ему платят гонорары, никаких вопросов о его социальном происхождении задаваться не будет».

Воган был точным ученым, который писал по-английски с той же прозрачной экономией, с которой он писал по-гречески, но он ни в малейшей степени не был тем, кого сегодня назвали бы «интеллектуалом» в том смысле, что он торгует модными концепциями политической или социальной жизни философии. Мэтью Арнольд, который был во многом «интеллектуалом», сказал, что Воан — они, конечно, знали друг друга с детства — был «грубо невежественен», [73] это означало, по крайней мере, что Воан не читал книг, которые читал Арнольд, или, что еще хуже, тех, которые он написал. Это также могло означать, что Арнольд столкнулся с одним из тех ударов того, что Рассел назвал «безжалостным сарказмом и едким остроумием», которые Воан скрывал «под самыми вежливыми манерами», так и не вернувшись из посещения Атенеума, где он был членом организации, «не оставив после себя ни одного острого приговора, который передавался из уст в уста и не щадил ни возраста, ни пола, ни дружбы, ни родства». [74]

Монтегю Батлер был предан Воану и как мальчику из Харровии, и позже как помощник мастера; но когда Батлер сменил Воана на посту директора, Генри Сиджвик заметил по поводу этого назначения, что ему «нужен только опыт, чтобы хорошо применять систему бескорыстного и неустанно тщательного управления Воана; и он добавит к этому важное преимущество: никто никогда не посчитает его неискренним». [75] В таких случайных, мимолетных намеках сохранялся слабый, но стойкий намек на несвойственную тайну, тем более сбивающую с толку, что ее невозможно определить, поскольку в публичной личности Воана не было ничего уклончивого.

Будучи директором школы Харроу и обладателем священного сана, доктор Воган обязательно проповедовал с кафедры школьной часовни. Однажды он продолжал проповедовать с мягким, непоколебимым самообладанием, в то время как мальчик на собрании громко шумели. Его проповеди, иногда краткие, никогда не многословные, часто элегантные, всегда хорошо организованные и связные (чего нельзя было сказать обо всех проявлениях его братства), были образцом проповедей для мальчиков. Ему даже удалось достойно произнести проповедь на тему «Возбуждение чувственности». Джон Аддингтон Саймондс, должно быть, был одним из тех, кто слышал это обращение, когда оно впервые было произнесено с кафедры в Харроу и начиналось со слов: «Это великое дело, братья мои, в раннем возрасте бороться с этим телом; чтобы решить вопрос раз и навсегда, будет ли хозяином тело или разум и душа».[76]

Саймондс, возможно, даже обдумывал эти слова, когда вернулся в свой дом (Рендалла), где «тело» в то время было особенно мастерским, как он рассказывает нам в своей рукописной автобиографии: [77]

Каждый симпатичный мальчик носил женское имя и считался либо публичной проституткой, либо сукой какого-нибудь более крупного парня. Слово «сука» широко использовалось для обозначения мальчика, который отдал свою личность другому. Разговоры в кабинетах и общежитиях были невероятно непристойными. Невозможно было не увидеть акты онанизма, взаимную мастурбацию и игры обнаженных мальчиков вместе в постели. В этих явлениях не было никакой утонченности, никаких чувств, никакой страсти, ничего, кроме животной похоти. Они наполнили меня отвращением и отвращением. [78]

Они также наполнили его странным чувством восхищения, даже перед артистами и исполнителями, которых он больше всего ненавидел. Времена и события, которые он, по его словам, ненавидел, привлекали его «в воображении» и всегда находили его рядом и парящим. Двух главных развратников в этом, казалось бы, особенно плохом доме звали Карри [79] и Клейтон. [80] Последнего он мог бы назвать «жестоким клоуном», «глупым, извращенным и неуклюжим», но Карри, «умный ирландский парень», беспокоил его, поскольку, хотя он был «грязным в своей одежде и внешности, грязным в его разговоры, бесстыдно приапичным в поведении», он также был лучшим ученым, чем сам Саймондс, и, как Саймондс обнаружил к своему недоумению, «под сатирической внешностью скрывались действительно прекрасные интеллектуальные и эмоциональные качества».

Другой из того же набора, Баркер, «был похож на добродушную обезьяну-жука, бормочущую на своем насесте и демонстративно играющую с чрезвычайно развитым фаллосом». Миньоном в том же доме, который в то или иное время служил всем троим «Чудовищам, как их игриво называли», был мальчик по имени Куксон, [81] которого Саймондс описывает как «краснолицую шлюху с дряблыми щеками и женским ртом — notissima fossa нашего Дома». Судьба Куксона может служить иллюстрацией того, как воинственные содомиты использовали террор для защиты своих секретов. Саймондс не знал, что сделал Куксон, чтобы навлечь на себя неудовольствие своих бывших покровителей, но, как бы то ни было, он видел последствия этого в тех проявлениях, которые были исключены из «Школьных дней» Тома Брауна .. Саймондс говорит: «Я не видел ничего более отвратительного в своей жизни — за исключением театра Альгамбра, когда я увидел, как ревнивый человек вырвал серьги из разорванных мочек ушей проститутки, и все мужчины в салоне восстали против него за его жестокость — чем бесчеловечная манера, с которой бедняга Куксон впоследствии обратился к своим бывшим любовникам [ жеребцам перечеркнуто]. После того как его катали по полу, неприлично разоблачали и издевались на глазах у зрителей, Карри, Клейтон и Баркер начали «топтать» Куксона всякий раз, когда они встречали его в коридорах и во дворе, через которые они вошли в дом с дороги. «Они брызгали слюной и тем, что они называли «бычком», на свою суку, надевали на него наручники и пинали его по своей милости, швыряли в него обувью и с ругательствами и хныканьем гнали его в его логово». [82]

Тем временем Саймондс вел свою личную жизнь совсем в другом, неземном плане, как он предполагал. У него сформировалось увлечение далекими и недостижимыми фигурами, такими как «большой и сильный» мальчик по имени Хуйше, [83] чей сборник гимнов он украл со своего места в часовне; но он никогда не разговаривал с ним. Тем, кто заставил его содрогнуться и дрожать от смеси тоски и страха, был Генри Деринг, [84] которого он сравнил с «красивым греческим разбойником» [85] с «телом мощным и мускулистым, гибким, как тигр». Саймондс признался: «Яростная и жестокая похоть этого великолепного животного будоражила мое воображение». Деринг был в Роще, но он часто приходил к Рендаллу «вслед за пухлым светловолосым мальчиком по имени Эйнсли», [86] которого мы прозвали Бум Вирсавия из-за его пышных задних частей». [87]

Энергия и количество действий Деринга доставили ему неприятности. Одно из его приключений вызвало кратковременное волнение на уверенной поверхности Харроу, о котором уже упоминалось. «Деринг, — сообщает Саймондс, — отправил в школу записку красивому парню О'Брайену», [88] которого звали Лейла. Он сообщил ему, что у него приготовлена хорошая кровать, и попросил прийти туда в промежутке между 3-й и 4-й школой, то есть с 16 до 17 часов». Записка попала в руки классного руководителя, который передал ее Воану. Всю школу вызвали в речевой зал. Директор в отсутствие других учителей зачитал письмо вслух и решительно осудил использование женских имен для мальчиков [89] и произнес приговор. Деринга должны были высечь; О'Брайен задавал ему реплики, сколько Саймондс не помнил. Другой из присутствующих также хорошо запомнил эту сцену и опубликовал отчет много лет спустя, опуская, конечно, имена и детали, которые Саймондс записал в своей неопубликованной автобиографии:

Должны быть те, кто помнит вызов всей Школы в Речевой зал (в здании Старой Школы), где мальчики сидели на приподнятых рядах сидений, заполнив каждый угол, а Учителя с Директором в середине сидели на Платформе. Доктор Воган вошел в комнату последним, и когда он добрался до своего центрального стула, дверь закрылась. Но были случаи, когда могли быть совершены особые правонарушения, и закрытие двери и сидение директора с ропотом [sic], что было совершенно ужасно по своему спокойствию и торжественности обращения, которое произвело глубочайшее впечатление, - это вещи, которые следует вспомнил.

Можно вспомнить один конкретный случай, когда он один, без Учителей, таким образом в Школе держал в своих руках огромную компанию мальчиков, если не сказать слишком много. Тишина была феноменальной, и впечатление, произведенное словами, обращенными к Школе вообще и к виновнику в частности, невозможно преувеличить. Доктор Воган имел привычку отодвигать стул, когда дело было завершено, что, казалось, лучше слов говорило о том, что все кончено. [90]

Саймондс был озадачен мягкостью или, как он выразился, «неадекватной формой» [91] наказания. Несколько лет спустя, когда он был старостой, он общался с другим мальчиком по имени Альфред Претор, [92] лионским ученым и таким же хорошим классиком, как и сам Саймондс. Претор сильно отличался от Саймондса по темпераменту: непостоянный, экстравертный и гораздо более активный в социальном плане. Саймондс считал его существом ниже себя, возмущался такими успехами, которых он мог добиться, и смотрел на него со смесью зависти и презрения. [93] Однако очевидно, что у них было что-то общее, хотя никто из них ясно не понимал, что именно. Их объединяло женское начало мужского гомосексуализма с острым напряжением соперничества, которое могло существовать между подростками женского пола с выраженным тщеславием.

В январе 1858 года, когда Саймондс приближался к концу своего пребывания в Харроу и с нетерпением ждал перевода в Бэллиол-колледж, Претор написал ему в сильном волнении, чтобы похвастаться новым любовником, которому он отдался. Это письмо, учитывая моральный климат того времени, было вопиющим безумием и неосмотрительностью, поскольку в нем имя его новой возлюбленной было указано как их собственный директор, доктор Воган. Первым побуждением Саймондса было не поверить, но он не смог сопротивляться свидетельствам серии «страстных писем» Воана Претору, которые показал ему его школьный друг, одновременно принудив его хранить тайну. Когда Саймондс убедился в правдивости хвастовства Претора, чувства Саймондса стали сильными и запутанными. Он сказал себе, что ему «противно» обнаружить такой порок в человеке, «занимающем высшую ответственную должность, освященную Церковью,[94] юношеские и т. д. Насколько удобными были эти позы, станет ясно позже. Настоящим источником эмоций была ревность. Саймондс почувствовал себя оскорбленным «вкусом» Воана, предпочитавшего Претора себе. Он обнаружил, что ему никогда не нравился Воан; теперь он стал «положительно не любить его», хотя его собственная склонность, которую он не мог игнорировать, мешала ему «совершенно осудить Воана» и, смешанная с его праведным негодованием и обидой, представляла собой «тупое, стойкое сочувствие».

Раздумья о «тайном удовольствии» директора, по его словам, вызвали в его мозгу «неописуемое брожение». Он начал подозревать, что доктор Воан, когда они вместе читали греческие ямбы в его кабинете, делал ему предварительные физические заигрывания, и он раздумывал, стоит ли высказать Воану его информацию и спросить, что все это значит. На самом деле он пока что ничего не делал и ничего не говорил, но наслаждался «ужасным новым ощущением силы» и в одиночестве обдумывал дальнейший план действий. Уже готовился план предательства.

Саймондс дождался, пока он уйдет из Харроу и станет студентом Баллиола. Чтобы любой шаг по разрушению Воана должен был переложить ответственность за поступок с него самого на кого-то, на кого можно было положиться в том, что он применит моральный форс-мажор ; Тогда Саймондс мог бы показаться себе и, как он надеялся, другим неохотным информатором, просто послушным средством доказательства, а не ликующим обвинителем. Первым шагом было доверить свои знания пожилому человеку, члену университета, обладавшему авторитетной должностью, от которого можно было ожидать сурового и критического взгляда на события. Он выбрал Джона Конингтона, который был избран в 1854 году на недавно основанную кафедру латинского языка и литературы. Как он и предвидел, Конингтон (репрессированный гомосексуалист) [95] был шокирован этим сообщением и настаивал на том, что Саймондс был обязан «Харроу, английскому обществу и официальной церкви» раскрыть то, что он знал, своему отцу, что «уничтожило все соображения о доверии между мальчиками в государственных школах» . Это было именно то давление, которого ждал Саймондс, и он ответил сочувственным согласием. «Моя кровь закипела; мои нервы накалились, когда я подумал, какой вред ежедневно причиняет жизнь в Харроу молодым парням, находящимся под властью лицемера». Как только Конингтону сказали, что «на этом дело не может остановиться». Оно «фактически вышло из моих рук», мог сказать себе Саймондс, с неохотой перенося компрометирующие доказательства отцу.

«Я играл роль откровенного и неопровержимого свидетеля», — написал он, затем зачеркнул это и заменил: «Доказательства были простыми и неопровержимыми». Однако не все так просто, чтобы ему не пришлось сбрасывать маску пассивности. «Потребовалось немного времени, чтобы убедить моего отца. . .; поэтому он прошел через разоблачение «мучительно, но неуклонно». Затем он отступил и осмотрел главного героя оперы: самого себя. 'Подожди подожди!' — воскликнул он, когда маленький мирок Харроу отнесся к нему с недостаточным уважением. Теперь они все узнают то, чего ждали. «Это было необычное положение для восемнадцатилетнего юноши», — размышлял он. «Я стал обвинителем моего старого директора, человека, к которому я не чувствовал любви и который не проявил ко мне никаких особенных качеств, [вставлено в качестве запоздалой мысли] доброта, но кто, в конце концов, был современным правителем мелкого штата Харроу: мои обвинения основывались исключительно на частных показаниях близкого друга, чье доверие я нарушил, передав письмо третьему лицу». Его чувства усугубляло глубокое чувство беспокойной симпатии – на самом деле сочувственной вины – к Воану, которое вместо того, чтобы действовать как сдерживающий фактор, «побудило меня сказать горькую правду». Но горькая правда была правдой как о нем самом, так и о человеке, которого он замышлял уничтожить.

Как только его отец убедился, Саймондс понял, что дело действительно не в его руках, или, скорее, что его руки больше не нужны для завершения заговора, который он привел в действие. Доктор Саймондс сделал то, что от него ожидали. Он написал доктору Воану, сообщив, что у него есть доказательства его переписки с Альфредом Претором, но пообещал не делать публичного разоблачения при условии, что он немедленно уйдет с поста директора Харроу и не будет стремиться к дальнейшему продвижению в Церкви. В противном случае «факты [история удалена] должны быть обнародованы [опубликовано в «Таймс» удалено]». [96]

Получив письмо, доктор Воган поехал из Харроу в Клифтон и навестил доктора Саймондса; он просмотрел письмо Претора и принял условия. И тогда, и после него он, кажется, вел себя с безличным, почти нечеловеческим хладнокровием, переживая внезапный крах своей цветущей карьеры. Мы не знаем, что было у него на уме по дороге в Клифтон, но в его знаменитой проповеди о «Возбуждении» есть отрывок, который, возможно, напомнил его сардоническая ирония.

Это возбуждение чувственности во всех ее формах; возбуждение настолько сильное и на данный момент настолько приятное, что тот, кто однажды поддался ему, вскоре формирует привычку к такому потворству, и тот, кто однажды сформировал эту привычку, всегда упорствует в ней, пока его грех не станет его погибелью. [97]

Миссис Воган, сестра Стэнли, последовала за своим мужем в Клифтон и на коленях умоляла доктора Саймондса отложить исполнение приговора. Она знала об этой «слабости» своего мужа, но это не помешало ему принести пользу школе в Харроу. Доктор Саймондс «страдал при виде этого, но не мог согласиться. . ..

На последующих переговорах с Саймондсом Воана представляли его зять Дин Стэнли и еще один друг, Хью Пирсон, впоследствии каноник Виндзора. Знал ли Стэнли или подозревал об этом ранее, с тех пор он определенно был причастен к секрету Воана.

Воан объявил о своем решении уйти из Харроу неподготовленной и удивленной публике. «И в городе, и в школе, - сказал современник, - с чувством, близким к испугу, пришло известие о том, что он намерен уйти в отставку». [98] Он справился с внезапным изменением с совершенным самообладанием и кажущейся легкостью, с «непревзойденным мастерством», заметил Саймондс, разрываясь между негодованием и восхищением. Все попытки убедить его изменить свое решение встречали мягкую, но непреклонную настойчивость. «Пятнадцать лет правления директором, — сказал он на банкете в его честь, — это столько, сколько могут выдержать человеческие силы, и вполне достаточно для процветания школы, которой он управлял». Конечно, в школьной часовне должна была состояться прощальная проповедь. Он сказал «Еще раз».

И еще раз. Выражение подразумевает, как здесь сказано, приближающуюся перемену. Всякий раз, когда мы говорим о том, чтобы еще раз сделать что-то, еще раз посетить какое-то место, еще раз увидеть человека, мы подразумеваем, что после этого одного действия, после этого одного посещения должно произойти прекращение, удаление, разлука, мысль о которой уже бросает тень на нее и на нас. [99]

Для внешнего мира «тени» в этой истории были загадочным парадоксом. Едва Воан покинул Харроу, как премьер-министр лорд Пальмерстон предложил ему епископство, кафедру Вустера. Он отказался. Друзья просили его не отказываться от дальнейшего продвижения по службе и почестей, поскольку его перспективы в Церкви не были безграничны. Считалось, что он обладал качествами силы, необходимыми предстоятелю, способному представлять интересы Церкви против таких людей, как Гладстон и Вестбери. [100] Пальмерстон предложил ему второй визит в Рочестер. На этот раз он, казалось, собирался согласиться, но в последний момент отказался и от этого епископства. В промежутке он получил предупредительный выстрел в нос в виде телеграммы от доктора Саймондса. После этого он решительно отстранил от себя все мысли о высоких должностях, которые время от времени продолжал навязывать ему премьер-министр, и он терпеливо и тактично сопротивлялся постоянным призывам своих сбитых с толку друзей не растрачивать себя в отставке и жить в комфортно на должности в Донкастере. «Я ценю ваши добрые слова о епископстве», — написал он 1 ноября 1862 года в ответ на протест У. К. Лейка и других. «Мне огорчает то, что я расстраиваю своих друзей кажущимся своенравием в таких вопросах; они должны сделать все возможное, чтобы поверить, что я не стал бы действовать таким образом, если бы не твердое ощущение, что это правильно для меня».

Два года спустя, когда Пальмерстон еще раз попытался предложить ему, на этот раз епископством Эли, ему еще раз пришлось столкнуться с разочарованием своих друзей. «Не думайте, что я действую по прихоти или капризу, придерживаясь курса, который я избрал и которого, как мне кажется, должен придерживаться». [101]

Явно неземной пример, поданный человеком с такими достижениями и статусом, как Воган, имел эффект, непредвиденный для Саймондов, отца и сына. Вон стал в глазах мира благородным образцом христианского смирения и бескорыстия в церкви жаждущих привилегий, «единственным живым примером nolo episcopari , который отказывался от епископства одно за другим, чтобы продолжать свой тихий путь». [102] Чем больше он отказывался от почестей, тем больше он был освящен. «Мотивы его бескорыстия, — сказал Тревельян, — были не от мира сего» [103] и другие сообщения его поклонников позволяют предположить, что в невзгодах он не утратил своего сатирического чутья, даже когда шутка была направлена против него самого. По поводу его отказов принять какую-либо предложенную ему преемственность епископства благоговейный свидетель заметил: «Этому приписывались различные причины, но, вероятно, лучшая из всех можно найти в ответе, который он дал, когда его спросили, почему он отказался стать епископ. «Я боялся, — сказал он, — амбиций». [104]

Каноник Р. Р. Уильямс, ничего не знающий о драме, которая привела к отречению Воана, демонстрирует почти сверхъестественную чувствительность в определении качества пережитого через выбор библейских цитат. «Люди схватили его за руку, Господь был милостив к нему, и сказали: спасайся, спасая свою жизнь; не оглядывайся назад, не оставайся на всей равнине, беги в гору, чтобы не погибнуть». [105] Влияние, которое он оказывал без какого-либо официального положения, было огромным. Лорд-канцлер лорд Хершелл заявил, что, когда доктор Воан рекомендовал ему кандидата для продвижения по службе, он считал эту рекомендацию «эквивалентной королевскому командованию». Для мужчин, готовящихся к служению, стало культом приехать в Донкастер, чтобы посидеть у ног прославленного доктора Воана. Его доброта и щедрость к молодым людям, «цветок англиканской церкви» [106] те, кто пришел учиться у него, вошли в поговорку. Один из его самых верных учеников, архиепископ Кентерберийский (Эдвард Бенсон), заметил: «Для человека, который год за годом собирал вокруг себя группу учеников, не приходивших к нему из-за какого-либо официального положения, которое он занимал, или потому, что членства в какой-либо корпорации, колледже или обществе, — которое, я считаю, имеет абсолютно самостоятельное значение во всех событиях современной истории». [107]

Было решено отметить заслуги Воана перед Харроу строительством библиотеки Воана, а первый камень в фундамент был заложен в 1861 году лордом Пальмерстоном, который сказал, что «было бы уместно увековечить память величайшего директора школы зданием, в котором любовь к учебе можно было бы порадоваться». [108] Портрет Воана в полный рост работы Джорджа Ричмонда висел в библиотеке и висит там и сегодня, описанный, когда он был новым и модным, как «один из самых впечатляющих портретов современности», передающий выражение «доброта» и «простая святость», что было наиболее поразительно. [109]